Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

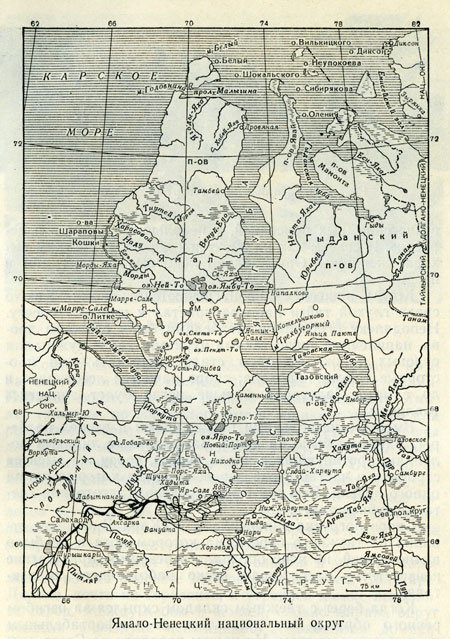

Источник: Синицын Максим Сергеевич. По ненецкой земле. Путевые очерки. Государственное издательство географической литературы, Москва, 1960 г.

На берегу Ямала

Наш отряд успешно выполнил свою задачу, и мы могли возвращаться в Москву. Но почти рядом находилась заманчивая Байдарацкая губа, где еще никогда не производились ихтиологические наблюдения. Чтобы попасть в Байдарацкую губу, надо было только пересечь Ямал. Ведь она с запада омывает полуостров. Получив разрешение Москвы,

А. Н. Пробатов решил добраться туда сушей.

На запад с Ямала стекает несколько значительных речек. Осенью в них заходит много рыбы. Там ее добывают ненцы из рыболовецких бригад местных колхозов. Чтобы захватить осенний ход рыбы, надо было попасть к устью одной из них.

14 августа мы высадились в поселке Тамбей. Он находится на восточном берегу Ямала, в 150 километрах от устья Обской губы. Здесь можно было организовать летний караван. Стоял хмурый, пасмурный день. Ветер свистел в ушах и поднимал большие волны. Они нещадно подбрасывали лодку, тесня ее от берега. Наконец, нам удалось пристать.

Едва заметно возвышаясь над песчаной полосой приливов, тянется коренной берег. За ним лежит плоская гладь тундры. Темно-зеленая, с чуть различимыми у горизонта холмами, она простирается далеко-далеко! Тундра не однотонна. Она напоминает лоскутное одеяло. На зеленом фоне видны желтые песчаные плешины оголенной земли и бледные, буроватые пятна загнившего мха. И всюду вода. Ручейки, струящиеся между кочками. Маленькие, скорее похожие на лужи озерки, которые называют «пятачками».

Но все это только пейзаж, окружающий поселок Тамбей. Вдоль берега в два ряда тянутся небольшие бревенчатые домики. С юга коротенькая улица перегорожена просторным домом с множеством высоких тройных окон. Это школа. Здесь, как в Салехарде и в Новом Порту, она занимает самое обширное здание. Чуть в стороне виднеется тонкая мачта флюгера. Под ней на четырехногих подставках — маленькие будочки для термометров. Белые, с жалюзийными стенками, они похожи на колоды для пчел. Только стоят высоко — на два метра от земли. Рядом — дом метеорологической станции.

В Тамбее вообще, что ни домик, то учреждение. В одном помещается больница на несколько коек, в другом — правление сельсовета, в третьем — почта и радиостанция, в четвертом — банк. Это и понятно. Ведь Тамбей — не только фактория и магазин. Тут хозяйственный центр всего северного Ямала. Через банк проходят крупные суммы: он отпускает деньги для расчета с охотниками и оленеводами нескольких колхозов. А выплачивают им немало. Каждая шкурка песца стоит от 200 до 450 рублей. Каждый килограмм рыбы — 2 рубля. И трудолюбивые люди зарабатывают немало. За сезон можно добыть до пятидесяти, а в хорошие годы и до ста песцов. Во время хода рыбы за одно притонение взять 100-150 килограммов рыбы.

Жители Тамбея отличались истинно северным радушием. Удивительное отношение к приезжим мы ощущали постоянно — и в делах, и в быту. На редкость быстро и четко был организован наш караван. А это нелегкое дело.

Вспоминается такой случай. Во время летних каникул школа-интернат пустовала. Ученики были дома, в родных чумах. Кто недалеко, а кто за сотню-другую километров от Тамбея. Мы жили в одном из классов, который временно был превращен в комнату для приезжих. Вместо парт поставили койки и большой стол. Комната была удобная, просторная. Лишь об одном забыли тамбейские хозяйственники — там не было освещения. Но это и не удивительно: ведь только неделю назад солнце начало ненадолго опускаться под горизонт. Стояли сумеречные белые ночи, когда на улице разлит мягкий матовый свет. Но в помещении часов в 11 вечера уже трудно читать или писать. А дни подготовки к отъезду в тундру были горячими, напряженными. Как-то А. Н. Пробатов поручил мне составить один из бесчисленных списков. Пока я собирался, свет в комнате так померк, что стали уставать глаза, а лампы нет. Выйдя из школы, я медленно зашагал по поселку. Вдруг в одном из окон увидел свет. Рискнул войти. За столом только что кончили ужинать. Я спросил, можно ли немного позаниматься. Хозяйка сразу же подала мне стул и освободила место возле керосиновой лампы. Так я и просидел здесь более часа, ни о чем не разговаривая, ничего не объясняя. И никого это не удивило. Чего же тут-особенного? Зашел человек на огонек — только и всего!

Не мы одни пользовались гостеприимством тамбейцев. В соседних классах жили участники другой экспедиции. У них здесь временная база. Люди работают уже не первый год, все лето проводят в тундре. Одежда их выцвела, обносилась. Видно, сотрудникам экспедиции пришлось побывать в нелегких переделках. Чем же они заняты?

Олень — основа хозяйства ненцев. Вся их жизнь связана с этим животным. Если крестьян старой России кормило земледелие, то непосредственно земля давала им лишь пищу, ибо на строительство шел лес, на одежду – ткани, транспортом служил скот. Ненцы же все это берут от оленя. Мелкий по сравнению со своими южными собратьями, но сильный, выносливый и терпеливый он является тягловой силой, любимой, а в прошлом— единственной пищей; из его исключительно теплых шкур шьют одежду, обувь и покрышки чума. Причем даже нитками служат оленьи жилы, которые лучше других противостоят гниению.

Многие считают тундру суровой и почти бесплодной. Но это не так. Без всякого ухода исключительно на подножном корму в тундре живут многотысячные стада оленей. В теплое время года олени щиплют траву и листья невысокого северного кустарника. Любят они и грибы. Но ведь лето здесь короткое. Зимой же главной пищей оленям служит ягель, иногда неправильно называемый «оленьим мохом». Это небольшой кустистый лишайник всего на десять-пятнадцать сантиметров поднимающийся над землей. Растет ягель очень медленно: в год длина каждого кустика прибавляется только на один-три миллиметра. И его поросли восстанавливаются лишь через 15—20 лет после потравы. Но только одному оленю в год нужно от 40 до 70 гектаров пастбища. И понятно, что стадо должно находиться в постоянном движении, переходя на новые, еще нетронутые места. Кроме медленных и недалеких передвижений, связанных с поеданием оленями корма, приходится совершать большие сезонные перекочевки. Сильные ветры так прибивают снег в тундре, что он, будто спрессованный, стальным панцирем покрывает землю. Это обрекает оленей на голод, ибо они не в силах своими передними копытами разрыть такой снег. Поэтому к зиме ненцы откочевывают на юг, в лесотундру, где снег рыхлый и оленям легко добраться до ягеля.

Летом же оленям в лесотундре плохо. Назойливые комары не дают им покоя, оводы откладывают им под кожу личинки, которые вызывают страшный зуд. И пастухи гонят стада назад, в богатые ягелем северные тундры. Здесь похолоднее и комаров гораздо меньше. При ветре же они совсем пропадают.

Дальность сезонных перекочевок достигает 500—800 километров. С ними связаны употребляемые лишь на севере слова «зимовать» и «летовать». Оленевод говорит: «Я зимовал у реки Пыре-Яха, а летовать буду возле Яптик-Сале».

Но теперь положение резко изменилось. Ныне всем ненцам нет нужды кочевать вместе со стадами. За ними с семьями следуют лишь бригады пастухов-оленеводов. Остальные члены колхоза живут почти на одном месте. Они переносят чумы недалеко, только в связи с изменением участка, на котором работает бригада. Так рыбаки переходят туда, где ожидается большой улов, охотники по тем же соображениям меняют место промысла. Некоторые из этих колхозников переселяются в дома. Возникли поселки, названные «центрами оседания». Они зародились во многих местах тундры.

В тундрах — огромные стада. Лишь в Ямало-Ненецком округе насчитывается более 200 тысяч только артельных оленей. И теперь, когда колхозы стремятся всемерно увеличивать поголовье, уже нельзя обойтись бессистемной пастьбой. Однако не так-то просто организовать разумное использование огромных пастбищ, что раскинулись на сотни тысяч квадратных километров, и совсем фантастично установить маршруты кочевок по ним. Для этого надо составить необычную карту, на которой были бы даны исчерпывающие кормовые характеристики каждого участка тундры. Такие карты своих угодий имеет любой колхоз средней полосы. Но разве можно сравнить их землю с необъятными владениями заполярных колхозов?

Задолго до войны были созданы землеустроительные экспедиции. Они проделали титаническую работу по съемке тундровых пастбищ на всей территории советского Севера. Ныне точно известны кормовые запасы любого участка тундры. И стада каждого колхоза кочуют теперь по маршрутам, разработанным на много лет вперед. При прежней бессистемной пастьбе просторы тундры использовались нерационально; нередко топтались места с еще недостаточно отросшим кормом. Это приводило к гибели прекрасных пастбищ.

Для того чтобы стала возможной такая плановость в ведении оленеводческого хозяйства, землеустроительные экспедиции много лет кропотливо трудились в разных районах тундры. Наши знакомые по Тамбею и были участниками последнего замыкающего отряда. Перед этими людьми в сильно потрепанных ватниках мы чувствовали себя неискушенными новичками и немного стеснялись своих почти новых стеганых костюмов. Вид наших соседей внушал глубокое уважение. Ведь мы понимали, какой огромный труд совершают они. Как всякие настоящие романтики, это были люди без громких слов и бурных проявлений. Но и в коротких разговорах нет-нет да и прорвется такая любовь к Северу, столько чувствуется в людях знаний и опыта, что невольно хочешь хоть когда-нибудь стать похожим на них.

Если на обской стороне Ямала уже выросло несколько значительных поселков, то Байдарацкое побережье полуострова пока остается пустынным. Там всего только две фактории: южная — Юрибей и северная — Морды-Яха. Объясняется это тем, что сообщение центра страны с Ямалом происходит по Обской губе; до западного же берега едут по суше, пересекая полуостров. Обе фактории построены у устья рек, по которым названы. Фактория Юрибей лежит примерно напротив Нового Порта и добраться до нее не так уж трудно, а фактория Морды-Яха находится на отлете. Жители Ямала считают ее глушью, далекой и труднодоступной периферией. Вот туда-то нам и надо было попасть!

Нам предстоял большой путь и мы деятельно готовились к отъезду. Морды-Яха несколько южнее Тамбея. По прямой до нее всего 220 километров. Однако здесь нет дорог. И, по самым скромным подсчетам, нам предстояло проехать не меньше 300—350 километров. Но дело даже не в расстоянии, а в трудности летнего пути по тундре, особенно с большим грузом. Ведь, кроме невода и прочих орудий лова, у нас было немало и другого экспедиционного оборудования. У каждого имелся чемодан с личными вещами. Но главное — нам пришлось везти до Морды-Яхи продовольствие. Нельзя же стать иждивенцами жителей фактории, куда каждый килограмм груза доставляется с таким трудом.

Все грузы в Морды-Яху привозят зимой, когда олени легко и быстро бегут по звонкому снежному насту. А летом такие большие караваны почти никогда не отправляют. Просто неразумно изматывать оленей, которым трудно тянуть санную упряжку по кочковатой летней тундре. Ведь если зимой на нарту кладут 120—160 килограммов, то летом на нее можно погрузить всего 40—50 килограммов. Значит караван должен быть увеличен в несколько раз, и его крайне трудно организовать. Но нам повезло. Недалеко от Тамбея летовали стада одного из колхозов, поэтому мы прожили в поселке всего несколько дней.

Здесь мы усвоили новое слово. Тут никто не говорит, что экспедиция «поедет» в Морды-Яху. Ехать — это быстро, без груза, на одних легковых упряжках. У нас же получится большой караван, поэтому двигаться мы могли медленно. Это будет очень похоже на неспешную перекочевку ненецкой семьи с чумом и домашним скарбом. Такое движение здесь называют «касланьем». Это русское областное выражение, употребляемое в Ямало-Ненецком округе. К западу от Урала (в Ненецком округе) говорят «ямдать».

Местные власти откомандировали нам Яптика Сисю. Этот опытный старый ненец назначен «начальником стада», главным проводником экспедиции. Его тринадцатилетний сын будет переводчиком. Он учится в тамбейской школе, недавно перешел в шестой класс. На время каникул уехал из интерната и живет в чуме отца. Русский язык он, говорят, знает, как родной.

Так как Сисю работал в рыболовецкой бригаде, в страдную пору путины его чум стоял близ устья реки Тамбей-Яхи. Там же, за 20 километров от поселка Тамбей, находится местный рыбозавод. Недалеко от него паслось стадо, откуда нам выделили оленей. Поэтому караван формировался на рыбозаводе. Чтобы познакомиться с Сисю и ускорить отъезд, А. Н. Пробатов решил поехать на рыбозавод. Я отправился с ним, а Скворцов и Агапов занялись упаковкой вещей.

На рыбачьей лодке мы пошли по губе. День был спокойный и ясный, лишь временами налетал умеренный ветерок. Сильно и ровно светило холодное солнце. Отдаленные предметы были видны с режущей глаз предельной отчетливостью. После долгого пути вдоль берега губы лодка свернула в устье Тамбей-Яхи. Полчаса шли вверх по смирной и неширокой реке; вдали, на плоской глади тундры показался заводской поселок. У воды, немного в стороне от нескольких домов, расположились три высокие, конусообразные палатки из шкур. Это ненецкие чумы. На другом берегу реки стояло еще несколько чумов. Их пестрый серо-коричневый мех на расстоянии казался однотонным — бурым с проседью. Вместе с другими мужчинами Сисю был на рыбалке, и мы пошли отдыхать в «административный чум». Поселок завода еще молод, здесь очень трудно с жильем, и в этом чуме ночуют все приезжие из Тамбея. Поэтому в отличие от расположенных неподалеку «частных» чумов, где живут рыбаки, этот совершенно такой же чум стали солидно именовать «административным».

Подошли к высокому конусу, обтянутому покрышкой из оленьих шкур. Провожавший нас товарищ отогнул часть покрышки. Между двумя шестами открылась небольшая коническая лазейка. На корточках, ссутулив спину, один за другим мы быстро нырнули под эту меховую дверь-полог. После яркого сияния дня несколько мгновений я плохо видел. В нос ударил особый крепкий запах не вполне выделанных оленьих шкур. Скоро глаза привыкли к новому освещению и мы уселись на разостланные на полу шкуры. С непривычки некуда было девать вытянутые ноги. Они очень мешали. Устроившись поудобнее, я стал рассматривать помещение, где мы находились.

Чум иногда называют коническим шалашом. Это не совсем точно. Чум довольно просторное жилище, очень хорошо приспособленное для кочевой жизни. Его площадь в среднем равна 15 квадратным метрам, высота — 5—6 метрам, а диаметр основания 5—8 метрам. Чум сооружается из составленных конусом длинных тонких шестов, обтянутых сверху оленьими шкурами. Летом покрышка однослойная, мехом наружу, зимой — двухслойная; причем одна полость обращена мехом внутрь, другая — наружу. Верхняя покрышка (нюк) быстро снашивается. Ветер, дождь и снег вырывают шерсть, оставляя оголенные участки с темно-серой от времени кожей.

Эти «плешины» нужно тотчас же вырезать и заменить хорошей шкурой. Иначе кожа может прорваться. Поэтому женщинам нередко приходится штопать «стены» чума. В отличие от нюка нижняя покрышка (поднючье) может быть и без шерсти. (Нюк и поднючье — русские, а не ненецкие названия покрышек чума) Когда под рукой нет свободной шкуры, женщины вырезают хороший кусок с нижней покрышки и переставляют его на верхнюю. А в дыру вшивают заплату из «плешивой» кожи, снятой с нюка.

Вершина конуса, из которой пучком торчат концы шестов, остается незакрытой. Благодаря этому небольшому отверстию в чуме сравнительно светло. Все сооружение имеет форму перевернутого рефлектора, а отверстие – словно лампочка, укрепленная в его центре.

Посреди чума стоит небольшая железная печка. Тонкая труба из темной жести вместе с концами шестов высунулась в верхнее отверстие. По обе стороны от печки лежат доски — это пол. Два симметричных полукруга между досками и наклоненными стенами сплошь покрыты оленьими шкурами. На них мы с Пробатовым и сидели. Эти шкуры служат постелями. Когда захочешь спать — откинься к стене, вдоль которой тянется специальное возвышение (подушки), вытяни ноги к железной печке — вот и постель. Так рядом на одной стороне чума может поместиться пять-шесть человек.

Несмотря на немалые размеры, в чуме тесно. Стоять можно только посередине. Обычно же люди сидят на постелях. Это обусловлено конической формой чума.

Вскоре Яптик Сисю с сыном Папули вернулся с рыбалки. Узнав о нашем приезде, он пришел в «административный чум». Сисю пожилой, подстриженный под кружок человек, с бледным продолговатым лицом и крупным носом. Только монгольский разрез карих, чуть выцветших глаз напоминает, что он ненец. Взгляд у Сисю спокойный, внимательный; держится он с патриархальным достоинством и простотой. У коренастого Папули широкое и плоское лицо с густым румянцем на смуглых, скуластых щеках; живым огоньком светятся черные, сообразительные глаза.

Поздоровавшись, Сисю присел рядом с нами; но разговор как-то не клеился и, улыбнувшись, он пригласил нас к себе. Папули старательно перевел, что за столом лучше беседовать. Мы вышли из «административного чума» и зашагали за Сисю.

Его просторная меховая малица подпоясана широким кожаным ремнем так, что образуется напуск. Ноги закрыты малицей чуть ниже колен. Они обуты в мягкие сапоги из шкур; упругий коричневый мех кисов (К западу от Урала эта обувь называется пимами). чуть поблескивает на свету. На черном ремне в три ряда часто пришиты блестящие медные пуговицы. Сбоку в отполированных ножнах из бивня мамонта висит на цепочке большой охотничий нож. В расшитом сукном и бисером кожаном футляре помещается оселок; он прикреплен к поясу спереди. Когда идешь за Сисю, видно, как при каждом его шаге чуть подпрыгивают укрепленные вдоль пояса три клыка белого медведя. Вырванные с корнем, который в два раза больше наружной части зуба, они похожи на большие желтоватые запятые. Многие ненцы верят, что на человека, имеющего эти амулеты, медведь не нападет. При всем почитании медведя его преспокойно убивают. И когда позже я спрашивал, как же можно стрелять в столь уважаемое и страшное животное, охотники с удивлением отвечали:

— Вот чудак! На то и зверь, чтобы его убивать. Только надо предупредить медведя. Не простой он зверь.

Уже привычно нагнувшись, вслед за хозяином мы вошли в чум к Сисю. Первое, что увидели — двух пожилых людей, склонившихся над шахматной доской. Оба глубоко задумались, даже вспотели; каждый сдвинул на затылок капюшон своей малицы. Шахматы и особенно шашки очень распространены в тундре. Придя погреться в чум, пастухи коротают за ними долгие зимние ночи. Да и у рыбаков они в почете. Любимое занятие ненцев на досуге — шашки, шахматы и пение длинных и мудрых народных преданий, в которых рассказывается о подвигах богатырей.

Чтобы не мешать играющим, мы сели в другой половине чума. Жена Сисю, пожилая женщина, такая же смуглая и широколицая, как Папули, возилась у очага. Нам сразу бросилось в глаза, что вместо железной печки здесь простой очаг: овальный лист железа, положенный на два толстых полена. А шесты и мездра покрышек черные, будто насквозь пропитанные копотью. Особенно шесты — они даже блестели, словно были покрыты лаком.

Жена Сисю сложила на очаге небольшую пирамидку из щепок и тонких веточек тундрового кустарника. Затем она поднесла спичку к витку бересты — он вспыхнул ярким пламенем. Однако ветки не загорелись. Затухая, они лишь тлели, словно папиросы. Тогда женщина склонилась над очагом; она почти вплотную поднесла губы к веткам и стала изо всех сил дуть на них. Чум наполнился едким дымом. Мы закашлялись, с ожесточением терли глаза и собирались выскочить наружу. И, уже не видя лица женщины, мы только слышали, как она дует, все дует и дует на очаг. Потянув нас за рукав, Сисю показал, что надо откинуться на постель. Лишь тогда мы смогли отдышаться.

Скоро затрещал костер. Языки пламени дружно устремились к верхнему отверстию чума; появившаяся тяга постепенно унесла дым. Тогда все мужчины снова уселись на шкурах. И я увидел, как, привычно вытирая красные слезящиеся глаза, жена Сисю повесила на крюке над очагом большой медный чайник.

Пораженный Пробатов спросил, почему у Сисю нет железной печки. Папули перевел:

— Печка-то есть. С печкой очень хорошо: не дымно и тепло, глаза не болят. Раньше слепли женщины, болезни разные получали. Мы сильно бережем печку, боимся, прогорит. Зимой-то она нужнее.

После я узнал, что для такой печки пригодно не всякое топливо. Если, к примеру, черный лишайник вспыхивает, как порох, то свежесрубленный тальник в печке горит плохо. На костре он постепенно подсушивается и затем медленно сгорает. Поэтому хорошие хозяева рубят тальник заранее и оставляют сохнуть до следующего лета. Когда чум вновь окажется в этих местах, им можно будет топить печку.

За годы советской власти из единственной малица превратилась в верхнюю, как пальто, одежду. Раньше же ее надевали на голое тело. Под малицей были только коротенькие, словно трусы, штаны, сшитые из самодельной замши.

От костра в чуме стало жарко, и люди через головы сняли свои меховые рубахи. После одинаковых малиц в чуме запестрело от разной одежды. Отряхивая приставшие к ткани волоски оленьего меха, все оправляли свое платье. Из местной одежды на людях остались только высокие, почти по бедра меховые кисы. Чтобы эта мягкая обувь держалась на ноге, ее подвязывают: либо стягивают ногу под коленом, либо к поясу на брюках прикрепляют тоненький ремешок от верхнего конца кисов. Для этого на поясе есть два небольших медных кольца.

Скоро забурлил над котлом чайник. Жена Сисю поставила перед нами маленький и очень низкий столик. Его высота не больше 25 сантиметров, передняя стенка, как у письменного стола, занята выдвижными ящиками. В них хранятся чашки и блюдца, каждое в отдельной ячейке. В тундре очень бережно относятся к чайной посуде и при перекочевке аккуратно перекладывают ее особыми мелкими стружками. И позже в разных чумах мы видели очень красивые чашки и блюдца. Некоторые из них, судя по старым фабричным маркам, были изготовлены много лет назад на лучших заводах царской России.

До сих пор Пробатов и я сидели, вытянув вперед ноги. Но это мешало поставить столик. И, как хозяевам, нам пришлось их скрестить и подогнуть под себя. С непривычки скоро заболели колени. Хозяйка подала хлеб, масло, сахар, наполнила чашки крепким, почти черным чаем. Не спрашивая нас, она все подливала и подливала; мы пили чашку за чашкой, вытирали пот и вели медленный неспешный разговор о трудностях летних переездов.

Сисю рассказал, что уже почти все готово к отъезду. Обитатели ближних чумов чинят свои нарты; они дают их для нашего каравана. С нами отправится четыре проводника. Один из них работает в колхозном стаде и хорошо знает тундру: он-то и поведет караван. У нас будет больше ста оленей. Часть дает колхоз, а часть принадлежит одному из проводников. Завтра этих оленей пригонят к рыбозаводу.

За очагом, на другой стороне чума, шахматисты кончили играть и хозяйка поставила перед ними точно такой же столик. Там тоже началось чаепитие. Переходя из одной в другую половину чума, жена Сисю едва успевала наполнять чаем опорожненные чашки. Огонь трещал уже под третьим чайником. Время от времени откидывалась дверь и в чуме появлялся новый гость. Не дожидаясь вопросов или приглашений, пришедший молча садился к столу. И женщина молча подавала ему полную чашку. Люди пили чай, посматривали на Пробатова и меня, обменивались короткими замечаниями. Кому это наскучило, тот без благодарностей и извинений поднимался и вылезал наружу...

К вечеру следующего дня караван был готов. Оленей из стада пригнали еще утром, но допоздна возились, налаживая упряжь на нартах.

Наконец, мы выехали в Тамбей для погрузки. Всю ночь провели в пути, но эта поездка многому нас научила.

В мягком свете белой ночи мирно спала оранжевая тундра. Стояла особая тишина сумерек, и трудно было решить — утренняя или вечерняя заря заливает розовым сиянием южную часть горизонта. Лишь мы нарушали спокойствие этих мест. Не спеша двигался караван по кочковатой земле. Шуршали полозья; под копытами оленей то и дело начинала хлюпать вода; временами моросил мелкий дождь. Иногда откуда-то из-под земли почти перед носом оленей взлетали птицы.

Все было обычно, только олени нервничали, испуганно шарахаясь от меня и Пробатова. Сперва мы не могли понять в чем дело, но скоро все объяснилось. Оказывается, животные боялись людей, одетых в непривычное для них платье. Мы были в ватных костюмах, шапках и крепких кирзовых сапогах. А олени привыкли видеть людей в малицах и никак не подпускали нас близко. Когда мы вставали с нарт и пытались подойти к ним, эти робкие и очень смирные животные так рвались, что, казалось, вот-вот лопнет прочная упряжь.

Вначале мы только посмеивались, но скоро убедились, что наша одежда здесь действительно не подходит. Было 1 или 2° тепла; прежде мы никогда не мерзли при такой температуре. Но тут нам стало не по себе: окоченели пальцы, покраснели носы, промозглая сырость пробирала до костей. Чтобы согреться, мы вставали с нарт и бежали за упряжками. Потом вспомнили, что у нас есть дубленые солдатские полушубки. Но и в них скоро стало холодно. И мы с завистью посматривали на проводников, одетых в просторные малицы. Им-то было тепло — иначе они не сидели бы так спокойно на своих нартах!

Под утро, когда добрались до Тамбея, прежде всего распаковали тюки с ненецкой меховой одеждой. Мы рассчитывали, что она понадобится нам лишь на следующий год, когда какой-нибудь отряд экспедиции останется на зимовку. Но вышло по-иному.

Весь день мы распределяли груз по нартам. Потом его накрепко привязывали: при тряской езде по тундровым кочкам можно растерять весь багаж. Только к ночи отправились в путь. Сисю хотел отъехать недалеко от Тамбея и разбить лагерь, чтобы дать подкормиться оленям. Ведь они вот уже вторые сутки не выпрягались из нарт и были очень голодны.

24 августа в 11 часов вечера караван экспедиции откаслал от Тамбея. Все восемь человек были одеты в длинные малицы, и сзади нас трудно было отличить друг от друга. Только у ненцев малицы были подпоясаны широкими кожаными ремнями, с которых на цепочках свешивались большие ножны охотничьих ножей. Выше пояса у каждого из них был напуск. Поэтому малицы доходили им лишь до колен. На нас же малицы были надеты свободно, как рубашки; и с непривычки мы путались в длинных полах, которые опускались почти до щиколоток. Первое время немного трудно было ходить. Но этого и не требовалось: только сиди на нарте и смотри на проплывавшую мимо тундру. Зато нам было очень тепло, даже жарко. Мы жалели лишь об одном: вместе с малицами в Салехарде надо было заказать и ненецкие пояса. Тогда было бы гораздо удобнее.

Запряженные олени уже не шарахались от нас. Они только чуть вздрагивали и недоверчиво поводили большими коричневыми глазами, словно спрашивая, почему так необычно пахнет от этих по-настоящему одетых людей. Но через несколько дней животные привыкли к новому запаху и уже нисколько нас не боялись.

За последние сутки перед отъездом из Тамбея я понял, насколько удобна, рациональна, прямо-таки незаменима в тундре ненецкая меховая одежда. Лучшей, пожалуй, не придумать ни в какой лаборатории. Да это и не удивительно: ведь народ вырабатывал ее веками. И малицу носят не только ненцы. Она давно уже перенята всеми их соседями — поморами (русскими), коми (зырянами) и хантами. Взрослые надевают ее, когда идут на охоту или отправляются в дальний путь. Но детишки в холодную пору постоянно бегают в малицах — тепло, просто и удобно. Если живешь на полярной станции, фактории или в другом поселке, где не приходится надолго выходить из дому, — вполне достаточно ватника или полушубка. Но стоит хотя бы на несколько часов углубиться в тундру, как малица становится необходимой.

Малица похожа на длинную и широкую, шерстью внутрь, меховую рубаху. Надевается она через голову. К малице наглухо пришит капюшон из тонких шкурок пыжика. Он так плотно облегает голову, что остается открытой только средняя часть лица и кажется, что человек в водолазном скафандре. Капюшон можно сдвинуть назад и тогда он лишь чуть прикрывает затылок. Летом надевают малицу полегче, обычно старую, с вытертой шерстью. Капюшон зимней малицы имеет спереди опушку, защищающую лицо от бокового ветра. Она сделана из более плотной шкурки трех-четырехмесячного олененка (неблюя). Кроме того, в капюшон продета тесьма. Если затянуть ее, то в малицу не проникает ни одна снежинка, поднятая даже самым сильным северным ветром.

Очень остроумно скроены у малицы рукава. Они переходят в рукавицы из камусов, (Камусы — шкурки с ног оленя (от середины бедра до копыта). Они отличаются негустым мехом и очень большой прочностью). Кроме рукавиц, из камусов шьют обувь — кисы), но есть также прорезь, через которую можно высунуть наружу ладонь. От локтя к плечу рукав сильно расширен — гораздо больше, чем у кимоно. Он похож на воронку. Но это сделано не для «красоты», а ради удобства: благодаря такому покрою руки можно вытащить из рукавов внутрь малицы и погреть на груди.

Капюшон у малицы двойной: нежные шкурки пыжика позволяют сшить его мехом внутрь и наружу. Только прочные камусы рукавиц обращены шерстью наружу, а вся малица шьется мехом внутрь. Чтобы ветер не задирал полы малицы, снаружи нашивают второй меховой подол.

Кроме капюшона и подола, вся малица сделана из шкурок неблюя. Шерсть неблюя более плотная и теплая, чем у пыжика, а шкура прочнее. Подол непременно должен быть однотонным, темно-коричневым. Его делают из тяжелой шкуры взрослого оленя. Но и здесь есть особые условия: очень густая зимняя шкура, которая идет на «постели», для подола не годится. Следует найти шкуру взрослого оленя, убитого весной, когда он уже сбросил зимнюю шерсть, а летняя еще достаточно коротка. Но самое сложное — подобрать мех нужного цвета. Коричневых оленей мало и шкуру для подола нередко удается получить, только выменяв ее у соседа.

Чтобы защитить мездру (Обратная (без меха) часть шкуры) от загрязнения и намокания (ненцы не дубят кожу и мездра боится воды), сверху на малицу надевают защитный чехол. Он называется сорочкой («маличная сорочка»). У нас и проводников сорочки были сшиты из синего или коричневого сатина. Но после я видел людей в щегольских «парадных» сорочках самых разных цветов. Иногда их шьют из сукна. Такие сорочки раньше носили только богатые оленеводы.

«В тундре все есть!»

В первый вечер мы сделали не более 10 километров, освободили оленей из упряжек и встали на отдых. Олени начали щипать траву и серо-зеленый ягель, а мы так устали за дни сборов, что, соорудив палатку, сразу же легли спать.

Олень не может беспрерывно тащить нарты. Поэтому, будь то целый караван или одна легковая упряжка, время от времени проводник останавливается, чтобы дать животным передохнуть. Он стоит минут десять, но этого вполне достаточно. Перегоны приблизительно одинаковы; они равны десяти километрам. Летом — несколько короче, зимой — длиннее. Один такой перегон называется попрыском. Это здешняя мера расстояния. Тут говорят: до такого-то пункта столько-то попрысков, что дает почти точное представление о продолжительности пути. Ибо зимой с аргишем (Аргиш — местное русское выражение. В Ненецком округе такой караван нарт называют няпоем). можно cделать в день четыре-пять попрысков. Летом же мы проезжали не более двух-трех. До Морды-Яхи мы сделали 36 попрысков. На весь путь у нас ушло 17 дней. Правда, три раза мы устраивали дневки, чтобы могли отдохнуть утомившиеся олени.

Я проснулся раньше других. Рядом со мной спят в малицах товарищи. На землю каждый подстелил густую «постельную» шкуру, что лежала на его нартах. Перед сном мы разулись и сунули ноги в теплые меховые чулки-чижи. (В Ненецком округе они называются липтами. Их надевают вместе с кисами. Только чижи сшиты мехом внутрь из мягких шкурок молодого оленя-неблюя). Хорошо ногам в чижах. Но днем мы носили сапоги, а ненецкую обувь берегли для зимнего пути.

На другой стороне палатки расположились проводники. Их четверо. Кроме Сисю и Папули, к нам присоединились Окотэтто Арумо и Яптик Нубити. Каждому из них не больше 30 лет. Но Арумо быстрый и подвижной, с очень темными курчавыми волосами и насмешливым блеском умных глаз, а Нубити вялый блондин. Как принято у ненцев, оба подстрижены «под кружок».

Я вышел из палатки. Кругом стоят нарты, возле них валяется на земле упряжь. Вдали видны свободно пасущиеся олени нашего каравана.

Скоро поднялись все обитатели маленького лагеря. После завтрака стали собираться в дорогу. Прежде всего сняли палатку и увязали груз на распакованных накануне нартах. Потом началось самое главное — загон оленей. Почти все нарты каравана собрали вместе. Их поставили большим полукругом, так близко друг к другу, что каждые сани упирались в задок предыдущих. К двум саням, что являлись концами этой дуги, привязали по длинному кожаному тынзею. (Тынзей — аркан (или лассо) для ловли оленей. Он очень прочный и мягкий, сплетен из четырех тонких кожаных ремней). Они были как бы воротами в образованный нартами загон. Проводники попросили нас помочь. Держа концы тынзеев у пояса, мы разошлись в стороны, широко распахнув обе створки «ворот». Когда олени приблизятся к нартам, мы должны будем быстро побежать навстречу друг другу и, соединив концы тынзеев, закрыть выход из загона. Через нарты или перегородивший дорогу тынзей олень не осмелится перепрыгнуть.

Но как же проводники заманят стадо в загон? Ведь животные не подпускают их ближе, чем на 20—30 метров. Так называемые «домашние» олени находятся в стаде в полудиком состоянии. При приближении человека они отбегают. Однако проводники и не думали бегать за оленями. Они только чуть отошли от лагеря и встали так, чтобы животные направились к нам.

Когда все заняли свои места, по короткой команде Арумо, три маленьких, невзрачных, похожих на дворняжек пса забегали вокруг стада. До того они спокойно сидели у ног проводников, и мы даже не приметили этих пушистых собачек. Теперь же мы увидели работу превосходных оленегонных лаек без которых не может обойтись ни один пастух. (Особая порода, давно уже выведенная ненцами. Этих собак часто называют «ненецкими лайками».)

Бодро полаивая на ходу, собаки старались обежать стадо и направить его к загону. Однако олени устремились в сторону. Но юркие псы оказались проворнее — они носились словно стрелы. А большие и высокие по сравнению с собаками олени, которые легко могли бы затоптать псов, испуганно шарахались в сторону. Олени обычно держатся вместе. Но вот несколько животных отделились от стада и попытались углубиться в тундру. За ними тотчас же помчалась одна из собак. Мягко хватая оленей за ноги, она быстро вернула их к стаду.

Когда все отбившиеся олени были собраны в кучу, победно лая, псы стали кружить вокруг смирившегося стада. Еще одна команда — и они погнали животных в нашу сторону. Крики проводников, отчаянно машущих руками, лай собак, стремительный бег с натянутым тынзеем в руках... И вот уже «ворота» закрыты, олени заперты в загоне. Теперь проводники разводят животных по упряжкам. Ведь если нам с непривычки все олени, словно рыбы в неводе, кажутся однообразной серой массой, то ненцы не только различают каждого оленя, но точно определили его место в караване.

На сборы в дорогу, загон оленей и запряжку их у нас уходило не менее четырех часов. Лишь в середине дня мы трогались в путь.

Караван состоял из четырех «оленьих поездов» — аргишей. Четыре-пять оленей тянут нарту с проводником. За ней цепочкой идут семь-восемь грузовых нарт. В каждую из них впряжено по два оленя, уздечки которых привязаны к задку нарты, идущей впереди. Три аргиша были заняты грузом. А передний, который вел Арумо, состоял всего из пяти нарт. На каждой сидел один из участников экспедиции. За нашим аргишем шли другие. Сзади лайки гнали запасных оленей. Умные собаки следили, чтобы олени не убежали в тундру.

Сперва мы сидели, но потом приспособились и ехали на нартах развалившись, как на ложе. С нарты удобно было смотреть на проплывавшую мимо тундру. Несмотря на некоторые тяготы пути, она все больше нравилась нам. Тундра как хороший, но скромный и сдержанный человек. С первого знакомства он не пленяет яркостью и блеском, но каждый проведенный с ним день увеличивает симпатию и расположение. Нечто подобное происходило и с нами.

Во время движения легко думается. Разными голосами поют полозья нарт: то под ними шелестит сухая трава, то жестко шуршат упругие веточки ягеля, то стеклянно скрипит песок, и олени, надрываясь, сбавляют шаг. Но часто песенка полозьев умолкала, олени бежали резво, а под копытами у них весело хлюпала вода.

Нарты — большие деревянные сани. (Мною измерено много нарт. Вот средние размеры в сантиметрах: общая длина 240—300, длина сиденья — 120—130, ширина сиденья — 70—90, высота нарты — 50—80).

Это самая рациональная для тундры повозка. Хотя осадков на севере выпадает немного (в зависимости от широты 20—40 сантиметров в год), но вечная мерзлота не дает влаге уходить в глубь земли. Поэтому летом здесь очень сыро. Наросший пластами мох образует кочки. По ним мягко ступать, но из-под стопы, точно из губки, обильно выступает вода. И так же, как зимой по снегу, только на полозьях можно ехать по тундре.

Нарты изготовляются с большим терпением и искусством. Прочные и изящные, они сделаны без единого гвоздя на одних только деревянных шпильках. Цельным, высоко загнутым спереди полозьям их форма придается в течение многих дней. Копылья наклонены назад не ради красоты, а для амортизации. Ненецкий язык имеет сравнительно небольшой запас слов, отражающих отвлеченные образы и понятия. Но для обозначения деталей столь простых с виду оленьих нарт он располагает несколькими десятками терминов. Даже с первого взгляда понятно, как трудно грубые бревна плавника превратить в сани, лучшие из которых по своеобразной легкости и красоте линий можно назвать произведениями искусства. А ведь делают их не в мастерской. Зимой в чуме, летом на площадке возле него аккуратно и обстоятельно мужчина мастерит нарты. И просто не верится, что сделаны они при помощи самых нехитрых орудий. Топор, сверло, пила и главное, набор острых ножей с лезвиями разной длины и ширины — вот основные инструменты мастера! Причем эти ножи, как и охотничьи, которые носят на поясе, ненцы изготовляют из старых напильников.

Есть нарты легковые, для быстрой езды с седоком, и грузовые, для неспешной перевозки клади при перекочевках. Известно двадцать видов нарт, предназначенных для разных целей. В зависимости от этого они имеют свои конструктивные особенности. Так, у самых красивых — мужских легковых — сиденье лишь сзади украшено небольшой спинкой. В отличие от них женские нарты с трех сторон сиденья имеют высокие бортики. Делается это для того, чтобы зыбка с ребенком, которую мать кладет рядом с собой, во время езды не выпала из саней. Женские сани — самые крупные из легковых нарт. Ведь кроме зыбки, здесь непременно находятся некоторые вещи; нередко же за матерью сидит малыш постарше. Обычно на этих санях сооружается нечто вроде маленького чумика, который защищает детей от непогоды.

Нарты для мягкой рухляди делают особенно высокими, чтобы при переезде через мелкие тундровые речки не подмокла поклажа. Есть нарты для шестов, составляющих остов чума, для лодки, для бочек с жиром морского зверя и т. д.

Каждой легковой нарте, а также нарте для перевозки и хранения вещей мастер старается придать особо привлекательный вид. Так прямая тонкая планка, идущая от сиденья к переднему полукруглому концу полоза, непременно должна быть немного загнута вверх. По-ненецки копыл (хан нгэ) – нога нарты. И чем больше копыльев, тем нарта красивее. Копылья могут быть только парными, поэтому их считают с одной стороны нарты. Самыми простыми и грубыми являются двухкопыльные нарты. На них перевозят старые вещи, оленье мясо, шесты, пол, покрышки чума и т. п. Не менее четырех копыльев имеют высокие нарты для хранения ценной зимней одежды. Скромные люди делают себе четырехкопыльные легковые сани. Но те, кто любит пощеголять, обзаводятся нарядными пяти- и даже шестикопыльными нартами. «Священные» (шаманские) сани, где прежде у каждой семьи хранился идол, непременно должны были иметь семь копыльев.

Чтобы полозья не стирались, к ним прикреплены толстые деревянные подполозки. По мере изнашивания их заменяют новыми. Но уже с тридцатых годов в тундру стали завозить стальные подполозки. Тонкие, легкие и прочные, они намного удобнее деревянных.

Караван экспедиции состоял из множества самых различных нарт. На первой нарте нашего аргиша едет Арумо. Как все проводники, он сидит в левой передней части саней. Одна нога Арумо поставлена на полоз, другая либо подогнута под себя, либо также опущена на полоз. Его корпус чуть повернут влево, сам же Арумо зорко смотрит вперед. В левой руке он держит трех-четырехметровый шест, который то и дело нависает над крупами оленей. На правую руку Арумо намотан конец длинного ремня, идущего к морде передового (крайнего слева) оленя.

Во время остановки после каждого попрыска Арумо либо поворачивал всех оленей к своей нарте и туго привязывал этот ремень к одному из копыльев, либо просто бросал перед мордами вставших оленей свой хорей.

Когда нужно было тронуться в путь, Арумо одной рукой поднимал хорей, в другую брал ремень-вожжу. Затем шел вперед, ведя передового оленя на поводу. Через несколько шагов олени вдруг начинали бежать и, ослабив вожжу, Арумо вскакивал на свои сани.

Четыре оленя, впряженные в легковые нарты Арумо, стоят рядом друг с другом. Такая система упряжки называется веерной. (В отличие от восточно-сибирской дуговой упряжки, где животные запрягаются попарно). К концу передней нарты прикреплены уздечки двух других оленей, тянущих следующие сани. За ними — еще такая же упряжка. Потом еще одна. Так образуется цепочка аргиша.

Интересно устройство веерной упряжки. К передку нарт прикреплен ряд колец. К каждому из них впрягается по два оленя. Лямка одного, пропущенная через кольцо, идет ко второму оленю. Она свободно скользит по кольцу и, показывая какой хуже тянет, регулирует работу животных. И ни один олень не может лениться. Если он тянет хуже напарника, его потяг укоротится и ноги будут ударяться о передок нарты.

Крайний слева олень — передовой. С его помощью Арумо направляет аргиш в нужную сторону. Этот олень не только самый умный, но и наиболее сильный: он должен суметь повернуть всю упряжку. Уздечка каждого правого оленя прикреплена к поясному ремню левого так, что, если смотреть сверху, животные расположены ступеньками. И головной олень всегда бежит немного впереди остальных. Команду проводника обычно понимает только передовой. И он оттесняет остальных оленей в нужную сторону, пока те не поймут, что следует изменить направление.

Управлять упряжкой несложно. Самое трудное — приучить животных повиноваться. Чтобы олени бежали быстрее, Арумо несколько раз подряд издает едва слышный протяжный звук — «кссь, кссь, кссь», затем три раза чмокает губами, потом снова раздается — «кссь, кссь, кссь». Услышав эту команду, олени стараются изо всех сил. Если надо повернуть влево, следует чуть-чуть натянуть ремень, идущий к передовому оленю (обычно он провисает свободно). А для поворота вправо достаточно сбоку поднести к морде передового тонкий конец хорея.

Этот длинный шест оказывает на оленей прямо-таки магическое действие. Им не ударяют, только иногда слегка толкают в спину. Чтобы при этом животным было не очень больно, на тонкий передний конец хорея надет небольшой костяной шарик. Но обычно стоит лишь оленю почувствовать нависший над спиной хорей, как он тотчас же начинает тянуть из последних сил. На задний конец хорея раньше насаживали острый кованый наконечник. И при необходимости хорей, словно копье, мог служить оружием. Им отбивались от волков. Но с тех пор, как в тундре появилось достаточно ружей, эта функция хорея отпала.

Длина хорея не менее трех с половиной — четырех метров. И нередко трудно подобрать шест, из которого можно его сделать. Иногда же хорей ломается. Чтобы смастерить его из двух коротких шестов или починить сломанный, употребляют клей, приготовленный из оленьих рогов. Крепкие зимние или сброшенные весной рога много часов вываривают в большом котле. Когда кость начнет рассыпаться, словно трухлявое дерево, клей готов.

Олени смирные и очень пугливые животные. Если человек среднего роста встанет рядом с оленем, холка животного будет лишь немного выше его пояса. Снизу на шее у оленей длинная серая или белая «борода».

Трудно представить, какую огромную работу проделывают пастухи, приучая оленя к упряжке. Ведь надо усмирить и заставить покорно тянуть нарты животное, которое вообще близко не подпускает человека. По словам наших проводников, обучение продолжается несколько месяцев. Сперва оленя на коротком ремне привязывают к тяжелому предмету, который животное не может сдвинуть с места. Делают это недалеко от чума, и олень постепенно привыкает не очень бояться людей. Затем животное пускают в стадо, но, чтобы олень привык к ощущению тяжести, на шею ему надевают лямку. С нее свисает груз — обычно связка оленьих рогов. Когда животное смирится с этой постоянной лямкой, его понемногу начинают ставить в упряжку. А перед этим, уже приученный к сбруе на морде, олень долгое время бегает налегке за нартой, к которой прикреплена его узда.

Пастухи говорят, что ездовым можно сделать любого оленя. Но, чтобы выучить передового, нужно найти особенно понятливое животное. И с обучением вожаков много хлопот. Нередко пастухи ошибаются в своем выборе и тогда после нескольких месяцев упорных трудов приходится отпускать оленя в простые ездовые, а среди его товарищей подбирать нового ученика.

Олени молчаливы и почти безголосы. Только самки «хоркают», подзывая своего олененка. Потеряет важенка детеныша, скроется он от нее за другими оленями или отойдет далеко в тундру, она тотчас же забеспокоится, начнет метаться по всему стаду, нервно поводя мордой с крупными выразительными глазами. И вдруг из груди у нее вырывается хриплый и глухой звук: «хэээ, хэээ, хэээ». Как только олененок услышит этот клич, он тут же бросается к матери. Говорят, во время гона (период течки) олени-самцы таким же звуком выражают подругам свои чувства.

Первые несколько дней было много новых впечатлений, и я не заметил, что кричат пастухи при загоне оленей. Основную заслугу в этом нелегком деле я приписывал лайкам. Но прежде чем дать команду собакам, проводники подманивали оленей поближе. Сложив ладони рупором, они звали: «Хоок, хоок, хоок!». И почти всегда стадо подходило ближе к стоянке, держась, конечно, на почтительном расстоянии от загона. А когда собаки уже кружили вокруг стада, тесня животных к полукругу из нарт, пастухи подбадривали оленей криком «Хой, хой, хой!».

У большинства оленей шерсть серо-коричневая. Изредка встречаются сплошь коричневые животные. У таких оленей разные оттенки шерсти — от густокоричневой до ржаво-красноватой. Чем темнее эта окраска, тем дороже шкура. Самый густой из коричневых тонов называется «черным». Иногда встречаются с ног до головы белоснежные животные. Такие олени особенно ценятся. Их шкуры идут на самую нарядную одежду. В сказках же добрые люди всегда держат в упряжке белых оленей, а злые — черных.

Во время нашего каслания у оленей были очень красивые рога. В начале весны животные сбросили прошлогодние рога, и теперь у них росли новые. Пока не окрепнут, они покрыты тонкой кожицей с короткой шерстью. И молодые рога наших оленей были словно обтянуты серым или коричневым шерстяным плюшем.

Эти животные — главные кормильцы человека на Севере. Ненцы очень их любят и ласково называют «олешками». Каждый пастух знает «в лицо» всех оленей своего стада, даже если их насчитывается несколько сотен. По внешним признакам оленям дают имена. Они не понимают кличку. И это только названия животных, имеющих схожую наружность. Арумо как-то объяснял:

— В моей упряжке пять олешков. Передовой — «с белым носиком» (Пые сэрако). Очень умный, все понимает! Потом идет бык «с всегда поднятым хвостом» (партэле). Еще два быка — «с ошейниками из медвежьего ремня» (на шее у них белая шерсть) А последний бык светлый, как песец. Он самый красивый, но глупый.

Хотя владелец стада прекрасно знает своих животных, обычно на олене ставят знак (клеймо) хозяина. Каждый ненец придумывает себе метку, называется она пидтемя. Интересно, что теперь, когда пожилым неграмотным колхозникам приходится расписываться, они ставят на бумаге этот же значок. И новое в ненецком языке понятие — подпись обозначается тем же словом — пидтемя. Клеймо обычно имеет самое простое начертание. Оно состоит из нескольких пересекающихся линий, поставленных под разным углом, и в чем-то напоминает узор ненецкого орнамента. Чтобы разнообразить клеймо, прямые линии нередко сочетаются с одной-двумя дугами и даже с окружностью.

Метку оленю делают на боку, над задней ногой. Ножницами выстригают шерсть так, что получается нужный знак. Это приходится повторять каждое лето, так как весной олени линяют, сбрасывая тяжелый зимний мех. Иногда метят уши оленя треугольниками или полукругами, срезая край хряща.

Как-то наши аргиши вдруг остановились. Арумо заметил кости растерзанного волками оленя. Проводники молча постояли над ними. По каким-то приметам они определили, что олень погиб этой зимой. Наверное, отбился от стада и попал к волку в пасть.

Стадо надо сторожить по двум причинам: чтобы не разбежалось, но главное — охрана от волков. Правда, летом волки не так страшны, особенно лютуют они зимой.

За 17 дней я привык к необыкновенно чистому воздуху, шуршащему звуку полозьев, хлюпанью воды под копытами оленей и к особенному железистому запаху тундровой земли. И после не раз вспоминал этот путь, полный новых впечатлений.

Вначале тундра была ровная. Лишь временами наши аргиши пересекали небольшие, похожие на ручейки речушки. Глубина их была с половину нарты. Когда мы переезжали через них, чтобы не замочить ноги, проводники во весь рост вставали на нартах; мы следовали их примеру. Потом начали попадаться овраги и небольшие холмы. А через 10—12 попрысков местность стала обнаруживать приближение к Хою — водоразделу между реками западного и восточного стока Ямала. Тундра здесь была крайне неровной. Она усеяна невысокими, но огромными по размерам плитами с пологими незаметными подъемами и гладкой зеленой поверхностью. Почти всегда на них умещалось по одному, а то и по два мелких промерзающих озерка. Чистая тундровая вода этих озер имеет особый вкус.

На пятнадцатом попрыске водораздел остался позади. Все ручейки и реки текут отсюда на запад и становятся нашими попутчиками. Местность постепенно приобретала прежний равнинный характер. Но это не была идеальная гладь — то и дело встречались небольшие холмы и сопки. Всюду было много озер. Словно кто-то щедрой рукой разбросал в беспорядке множество разновеликих осколков неба.

В промерзающих озерах рыбы не было. И проводники, которым знакома здесь каждая лужица, заранее предупреждали нас, где можно ловить. Поэтому все три дневки мы делали возле более глубоких озер, где была рыба. Там закидывали невод. В одном озере близ Хоя поймали десять очень интересных рыб: даже А. Н. Пробатов затруднялся определить — ряпушка это или омуль.

Пришлось положить их в формалин, то есть законсервировать.

Большинство речек мы свободно пересекали целыми аргишами. Но пришлось переправляться и через две более крупные реки. Они являются одними из самых значительных на западном Ямале. Тиутей-Яха (Моржовая река) получила такое название потому, что раньше близ ее устья ненцы промышляли много моржей. (Ныне эти животные в Карском море вообще почти не встречаются). Мы подъехали к Тиутей-Яхе примерно в среднем ее течении. Река для этих мест широкая (приблизительно метров 25-30), но мелкая. Переправились через нее сравнительно легко. Сняли с нарт поклажу; затем, не выпрягая оленей, проводники переехали с аргишами на другую сторону. В самых глубоких местах вода была выше нарт всего на 8—10 сантиметров. Чтобы груз не подмок, его перевезли на лодке. Как непременная принадлежность летнего каслания лодка стояла на одной из нарт.

Переправляться через Харасавей-Яху (Извилистую реку) было сложнее. (К географическому названию ненцы непременно добавляют слово, обозначающее то, чему оно присвоено (река, озеро, мыс, остров). Поэтому все наименования двойные: Морды-Яха (Мутная река), Ярро-То (Песчаное озеро), Парнэ-Сале (Чертов мыс), Сэр Нго (Белый остров) и т. д.,

Шириной она не больше Тиутей-Яхи, но гораздо глубже. Здесь пришлось распрягать оленей. Отдельно перевозили груз, затем буксовали нарты, а потом, прижав к берегу, заставили оленей переплыть на другую сторону. К корме лодки привязали уздечки двух оленей, и животным поневоле пришлось первыми поплыть через реку. Остальные последовали за ними. Не обошлось, конечно, и без помощи оленегонных собак.

В первые дни после отъезда из Тамбея мы иногда видели группы высоких нарт для «мягкой рухляди». Вздутые от нагруженных вещей, по четыре-шесть штук стояли нарты на вершинах холмов. Сверху поклажа покрыта оленьими шкурами. Чтобы не сдул ветер, они слегка перетянуты ремнями. Так хранят в тундре зимние вещи. Неудобно же возить их с собой все лето! И никто не тронет эти нарты, а ведь в них — лучшее зимнее платье, летом ходят в старой, вытертой одежде. Этот обычай говорит об исключительной честности ненцев.

С человека, укравшего оленя, раньше брали штраф оленями же — за одного четыре. Но тот, кто осмеливался взять что-либо с нарт, оставленных в тундре, вызывал глубокое презрение. Таких называли грабителями и вели с ними жестокую борьбу. Ведь олень здесь только сырье, словно неубранный хлеб на полях! После кропотливого труда сырую шкуру убитого оленя превращают в теплую малицу, нарядную женскую одежду и др. Поэтому позор тому, кто посягнет на имущество, оставленное в тундре. Многие старые предания повествуют о могучих богатырях, которые в упорных схватках уничтожают грабителей. Взаимопомощь здесь тоже стала обычаем. Человек, проездом вошедший в чум в рваных кисах, наутро может оказаться в новой обуви, которую хозяин дал путнику.

Несколько раз мы проезжали мимо ненецких кладбищ. Их тоже устраивают на холмах. Покойник лежит в закрытом прямоугольном ящике, поставленном на землю. Такой ящик называется хальмерой. На холме их бывает по нескольку; почти всегда умершие принадлежат к одному роду, то есть имеют одинаковую фамилию. Все хальмеры повернуты в одном направлении — с севера на юг. Возле каждой опрокинутая и слегка поломанная нарта, на которой привезли умершего. Это имеет определенный смысл. Говорят, в хальмеру кладут немного еды и любимые вещи покойника, чтобы на пути в «нижний мир» ему было сытно и весело.

С каждым днем тундра все больше нравилась мне. В тихую погоду особенно заметно, как она полна жизни. Кругом звенят радостные, настойчивые птичьи голоса. Нет-нет и наткнешься на гнездышко на земле. Вот метнулся из-под ног маленький ржаво-желтый комочек. Это тундровая мышь-пеструшка (лемминг), служащая пищей песцу. Вон взвилась с небольшого озерка пара лебедей, потревоженная приближением человека. Под ногами лужица. Трава в ней помята, местами выщипана - гуси и утки побывали здесь.

Но все это я стал замечать не сразу. Каждый полярник хранит в памяти свою особую, простую и как будто случайную историю, после которой он по-иному взглянул на окружающее, понял и полюбил своеобразную прелесть тундровой земли. Для меня таким толчком стал один эпизод с нашим переводчиком.

Папули очень гордился своей первой службой. Шутка ли в тринадцать лет уже работать. Не всякий может быть переводчиком! Много интересного расскажет он ребятам, когда вернется в интернат. Папули хорошо владел русским языком и любил его. Особенно нравились ему слова и выражения, которых нет в ненецком: спасибо, благодарю, карликовая береза, одна минутка и т. п. Еще в школе он узнал их от учителя, ну а теперь применял в жизни, все показывая нам и объясняя. Нередко даже без надобности, как бы любуясь ими, Папули часто повторял такие слова.

Однажды во время привала мы с Папули отошли в сторону от стоянки. Это было в начале пути; я тогда еще совсем не знал здешней природы и всему готов был удивляться. Смуглый и румяный паренек, обутый в нарядные оленьи кисы, легко ступал по мягкой, словно ватным одеялом прикрытой, мшистой земле. Вдруг совсем рядом мы увидели целую плантацию красивых, неожиданно ярких цветов. Желтые, голубые, розовые... Резко выделяясь среди блеклых красок тундры, они точно ковром устилали южный склон небольшого холма. Любуясь, мы склонились над цветами. Сорвав небольшой стебелек с нежными золотистыми лепестками, Папули протянул его мне:

— Это полярный мак, — с явным удовольствием выговорил он малознакомые и необычные слова.

— Как, в тундре и мак есть?! — недоверчиво спросил я.

Папули вытянулся во весь свой невысокий рост и тихо, но с большой силой и убежденностью сказал:

— В тундре все есть!

И его темные глаза светились такой любовью к родному краю, столько в них было достоинства и гордости, что мне стало даже как-то неловко.

Зов Севера

Все дни, проведенные в тундре, ели мы по два раза в день — утром и вечером.

Проводники захватили с собой большой медный чайник и черный вместительный котел, похожий на шляпу без полей. Возле палатки я или Скворцов разводили костер; над ним пристраивали сперва котелок, а потом чайник. Чай делали по-ненецки крепкий: на одну заварку высыпали не меньше трети стограммовой плитки прессованного чая. Костер поддерживали щепками; их мы рубили из чурок плавника, которые везли из Тамбея на нескольких нартах.

Вначале с едой вышла небольшая заминка. У нас был хлеб, сахар, масло, мясные консервы и много крупы. Перед первой ночевкой ограничились чаем. Утром же Скворцов сварил сладкую манную кашу. Мы с аппетитом принялись за еду; а проводники ели вяло, с усилием проглатывая каждую ложку. Потом они отодвинули свою посуду с остатками недоеденной каши. После чая несколько минут ненцы молча сидели в палатке, нерешительно поглядывая на Пробатова. Наконец, Сисю сказал:

— Так есть плохо. Голодновато.

Он говорил по-ненецки, и не успел еще Папули перевести, как черный и курчавый Окотэтто Арумо что-то быстро сказал, блеснув своими выразительными глазами. Папули тут же перевел:

— Арумо хочет дать одного из своих оленей. Часть оленей нашего каравана принадлежала Арумо.

Он владел двумястами оленей. Это как раз предельное количество оленей, которые тогда могли находиться в личном хозяйстве члена колхоза. Теперь же каждая семья может иметь любое число оленей.

Пробатов обрадовался предложению Арумо и спросил, сколько будет стоить олень. Все ненцы очень удивились такому вопросу. Арумо тотчас же возразил:

— Нисколько. Мы же убиваем для питания, убиваем потому, что есть хотим. Вы нас кормили своей пищей; теперь нашей поешьте.

И даже Папули, бесстрастно переводящий любую речь, не смог скрыть удивления.

Арумо категорически отказался назначить плату за оленя. Потом он назвал обычную в тех местах цену — 200 рублей. Но согласился принять только половину этой суммы — за сотрудников экспедиции. Лишь после долгих объяснений, что мы обязаны кормить проводников, удалось убедить Арумо взять деньги.

Вечером того же дня, пока мы устанавливали палатку, Арумо с товарищами ловили подходящее животное. А это не так-то просто. Мясо ездовых хоров и хапторок не вкусно. (Хор — кастрированный олень; хапторка — бесплодная оленуха). Хоров и хапторок, как более сильных и спокойных, приучают к упряжке. Оно нежирное и жилистое, ведь это рабочий скот! Для питания держат оленей, которые не знают упряжки. Из таких животных в основном и состоят огромные стада, что пасутся в тундрах. А ездовых оленей немного. У нас в караване, естественно, были почти одни ездовые.

Нелегко было больше чем из сотни оленей выловить именно ту важенку. (Важенка — оленуха), которую наметил Арумо. Вокруг взволнованно метавшегося стада пришлось побегать и проводникам и лайкам. Стадо гнали на Арумо. Когда олени проносились мимо пастуха, он взмахивал рукой, и тугой кожаный тынзей стремительно летел на оленя. Случалось, что Арумо метал мимо, а чаще — тынзей заарканивал ногу или опутывал рога не того оленя. И все начиналось снова. Арумо собирал петлями тынзей. Повинуясь команде, небольшие мохнатые собаки сгоняли в кучу рассеявшихся оленей и, отчаянно лая, поджимали их к лагерю... Наконец, нужная важенка была поймана.

Испуганного оленя подвели ближе к палатке. На шею ему накинули петлю из тынзея. Один конец аркана был у Арумо, другой у Нубити. Они встали рядом с животным по обе стороны от его головы. Затем каждый из них резко, изо всех сил потянул за свой конец тынзея. Мгновенно задушенный олень, вытянув шею и медленно подгибая под себя задние ноги, грузно осел на землю. Тогда Арумо достал охотничий нож. Быстро и ловко он сделал на шкуре надрез от передней к задней ноге и продолжил его до конца туловища. Вложив нож, Арумо начал отдирать шкуру. И в этом он был удивительно проворен. Одной рукой Арумо тянул за конец шкуры у надреза, кулаком другой давил на тушу в том месте, где шкура отделялась от мышц. Когда начинало заедать, Арумо разжимал кулак, осторожно вводя пальцы между шкурой и мышцами. Под его ловкими руками шкура снималась легко, словно платье: не осталось ни кусочка подкожной клетчатки — только чистая и гладкая мездра. Через несколько минут возле палатки шерстью к земле лежала шкура оленя. Голая, словно раздетая, туша животного, как на подстилке, покоилась поверх мездры.

Ненцы уселись вокруг этого своеобразного стола. Арумо снова достал нож и сбоку осторожно вскрыл брюшную полость и грудную клетку животного. Второй надрез у спины — и вместе с ребрами снята вся боковая часть туши. Порывшись во внутренностях, он у самого основания отрезал и завязал конец толстой кишки. То же было сделано с началом пищевода. После этого Арумо вывалил на землю все внутренности, ничего при этом не запачкав. На шкуре осталась только вскрытая туша, из которой не вытекло ни капли крови.

Когда Арумо оттащил в сторону внутренности, все проводники достали ножи и аппетитно поглядывали на распростертого перед ними оленя. Встав перед тушей на колени, Арумо с сосредоточенным выражением лица засунул руку куда-то под горло. Сильный рывок – и вместе с дыхательным горлом от тела отделены сердце и легкие. Не успел Арумо высвободить руку, как из разрыва сердечно-сосудистой системы хлынула кровь. Она быстро заполнила внутреннюю полость животного; в ней, как в супе, плавали легкие и сердце.

Тут же, сидя вокруг оленя, проводники принялись есть сырое теплое мясо, обмакивая его в крови. Как лакомство, они съели сердце, почки, часть печени и понемногу отрезали кусочки от туши.

Ели они удивительно ловко. Левой рукой каждый брал кусок смоченного в крови мяса, захватывал зубами облюбованную часть, но не откусывал ее. В правой руке был большой, точно кинжал, охотничий нож. Человек подносил его к подбородку и быстро — снизу вверх — отрезал мясо. Всякий раз мне казалось, что он вот-вот поранит свои губы. И удивительно, как оставался невредимым нос, буквально за миллиметр от которого мелькало острое, словно бритва, лезвие.

Когда проводники начали свою трапезу, после нескольких торопливых слов Сисю Папули поднялся с земли и подошел к нам.

— Идите аурдать. Аурдать — есть сырое мясо с кровью. Это самое вкусное и полезное, — сказал он, недоверчиво поглядывая на нас и, по-видимому, ожидая отказа.

Когда, действительно, никто не изъявил желания присоединиться к проводникам, добродушно и понимающе улыбаясь одними глазами, Папули пояснил:

— Ничего, вы не удивляйтесь. Без этого в тундре нельзя. У нас ведь нет зелени и витаминов. Только это спасает от цинги. Нам учитель в школе объяснял. Он тоже понемногу аурдает. Все, кто живет здесь, едят сырое мясо.

И Папули вернулся к проводникам. Кончив аурдать, проводники разрубили тушу и запаковали мясо в одну из нарт. Была сохранена и кровь, которой еще много осталось в грудной полости убитого оленя. Папули подошел к лежащим в стороне внутренностям и отделил от них тугой, словно мешок, набитый переваренной зеленью, желудок. Затем он вывалил содержимое желудка на землю. И, действительно, получился мешок с двумя отверстиями, только стенки его необычные: внутри желудок, точно щетиной, густо покрыт волосками, через которые выделяется пищеварительный сок. Нижнее отверстие желудка сразу же перевязали тонкой бечевкой, а в верхнее аккуратно слили всю оставшуюся кровь и положили ливер. После этого перевязали и его. Все это имеет большой смысл: в желудке кровь как бы консервируется. Благодаря остаткам полупереваренной пищи и желудочного сока она не сворачивается и приобретает особый вкус.

Мы со Скворцовым развели костер и стали варить оленину. Коричневый, густой и наваристый — хоть студень из него делай — олений бульон очень крепок и вкусен. Вместе с проводниками мы вдоволь напились этого бульона. А потом за обе щеки уписывали оленье мясо. Оно нежное и мягкое, по вкусу больше всего напоминает телятину.

Обильное аурдание не помешало проводникам присоединиться к нашему обеду. Дело в том, что сырые продукты не сразу дают ощущение сытости. Ведь пища, приготовленная на огне, уже частично переработана, она скорее начинает усваиваться организмом, и человек чувствует, что наелся досыта. Каждый может выпить несколько сырых яиц и после этого непременно захочется чего-нибудь пожевать. А два крутых яйца всегда были сытным завтраком.

Утром следующего дня мы доедали сваренное накануне мясо. С тех пор этот порядок у нас так и установился: вечером варили мясо и пили чай, утром кипятили чайник и лакомились остатками вчерашнего ужина. Каждый вечер ненцы понемногу аурдали. Одного оленя нам хватало на четыре-пять дней. Это и немудрено — нас было восемь человек, вес же оленьей туши не превышает 35-45 килограммов. А ведь кроме мяса, хлеба и сахара к чаю мы ничего не ели. После этого становится понятным, как много оленей нужно в ненецком хозяйстве — даже на питание, не говоря уже о шкурах на пошивку одежды, обуви и покрышек чума.

Во время первого аурдания проводники сняли тонкую шкурку со лба оленя и срезали с головы все, что было на ней съедобного. Были отрезаны даже кончики молодых, еще неокрепших рогов, покрытых нежной волосатой кожицей. Утром, когда оставалось только тронуть аргиши, Арумо подошел к черепу оленя. Он вложил глаза на прежние места, взял голову и решительно поставил ее в содержимое желудка. Поставил так, чтобы морда была повернута по направлению нашего пути. При этом обычно приветливый Арумо сделал вид, что не замечает нас.

Во время остановки Папули сказал мне, что так делают для того, чтобы сопутствовала удача в пути. Тогда мы поняли: удушение оленя и обычай ставить голову в содержимое желудка – это религиозный обряд. Олень был принесен в жертву одному из добрых духов.

Но все же мы были очень наивны. На пути часто встречались особые холмики. Они ничем не отличались от соседних, только на вершине были насыпаны земляные бугорки в метр-полтора высотой. На большинстве из них виднелись груды рогатых оленьих черепов. Конечно, мы сразу же заметили эти бугорки на холмах. Но почему-то всегда получалось так, что караван оставлял их в стороне. Наш вопрос об этих бугорках затруднил Папули, который в других случаях всегда находил ответ. Сперва он хотел было что-то сказать, но потом в нерешительности замолк и подошел к отцу. Сисю не задумываясь объяснил.

— Это ненецкие путевые знаки. Как в море маяки. Только маяки стоят на берегу, чтобы в море не заплутаться. А мы в море не плаваем, лишь по тундре ходим. Вот и сделали такие путевые знаки. По ним люди лучше находят дорогу. А рога, чтобы виднее были.

С тех пор я каждый день писал в дневнике: «Сегодня миновали столько-то путевых знаков». Вначале такие холмики встречались довольно часто, до шести в день. Чем ближе к Хою, тем число их все убывало. А за водоразделом они и вовсе исчезли.

Только возвратившись в Москву я узнал об обмане. В книге Б. М. Житкова (Б. М. Житков. Полуостров Ямал. СПб., 1913, стр. 50), который был начальником экспедиции на Ямал в 1908 году, упомянуто то, что Сисю назвал нам «путевыми знаками». Через несколько лет, когда работал в других пунктах, я узнал от ненцев подробности о «путевых знаках». Оказывается, это священные места, где уже в течение многих веков приносятся жертвы в честь родовых предков. Задушив животное, ненец оставляет тут его голову. Мясо же хозяева частью съедают на месте, частью увозят в родной чум. Обская сторона Ямала богата травой и ягелем: здесь проходят основные пути кочевок. А на западе полуострова пастбища плохие и оленеводы бывают там редко. Потому-то «путевые знаки» и попадались нам только до водораздела.

Скворцов и Агапов уговорили Пробатова, чтобы следующего оленя он разрешил зарезать по-нашему. Им неприятно было есть мясо животного, убитого таким «зверским» способом. И вот Арумо с Нубити подвели к Агапову и Скворцову пойманную в стаде важенку. Пригибая к земле голову с опутанными тынзеем рогами, она не шла, упиралась, точно предчувствуя свою гибель. Передав Агапову конец натянутого тынзея, проводники поспешно отошли к стоявшим в стороне Сисю и Папули, Я был рядом с пастухами, которые издали наблюдали за Скворцовым и Агаповым. Один из них ударил важенку между рогами тупым концом топора. Оглушенный олень, словно подкошенный, повалился на землю. Тогда под левую переднюю ногу животного по самую рукоятку вонзили большой охотничий нож. В это время на лицах проводников появилось растерянное выражение. Они испуганно отвернулись от распростертого животного. Арумо же, который только четыре дня назад собственноручно задушил оленя, закрыл лицо ладонями. И мне даже показалось, что он издал слабый стон.

В этот вечер проводники ужинали без всякого аппетита. Чувствовалось, что они с заметным усилием проглатывают каждый кусок. Сисю же долго не решался приняться за еду. Затем он с сосредоточенным лицом, словно к чему-то прислушиваясь, медленно начал жевать; но вскоре отодвинул тарелку:

— Не могу есть этого олешка. Замучили бедного!

Хотя смущенный Папули и не переводил, но все мы поняли Сисю. После дневного перехода Пробатов купил у Арумо еще одного оленя. Убить его он поручил проводникам. Разумеется, олень был задушен.

У ненцев это правило вырабатывалось веками. И дело вовсе не в принесении «жертвы», что является лишь формой. До революции в тундру не только не завозили зелени, даже хлеб там был лакомством! И среди ненцев заболевали цингой только те, кто долго был лишен сырого мяса. При удушении же оленя не теряется ни капли крови. А она очень ценна. Так возник обычай, и теперь многие не представляют, что можно иначе умертвить животное.

Погода в тундре менялась так же неожиданно и резко, как во время плавания по Обской губе. То стояли тихие, ясные дни, то низкие серые облака заволакивали небо. Плотные и тяжелые, они словно давили плечи. Из облаков неотступно сеялся мелкий, почти невидимый глазом дождь. Метеорологи называют его моросью. Воздух пропитан влагой; капли-невидимки оседают на землю. Но они так малы и невесомы, что даже поверхность луж остается гладкой, без единого пузырька. Зато все насквозь пропитывается сыростью. Нередко же шел настоящий дождь. Днем от него намокали малицы, а ночью он упорно барабанил по тонкому брезенту палатки. Брезент прогибался и капля за каплей начинал пропускать воду.

Но и в хорошие дни, когда ласково светило солнце и было весело на душе, сырость по-прежнему одолевала нас. Ведь летом тундра похожа на болото, и ноги почти постоянно шлепали по воде. В отличие от проводников, обутых в кисы, мы ходили в кирзовых сапогах. Головки их пропускают сырость, и портянки всегда были мокрыми. Не лучше приходилось и проводникам: теплые, легкие и удобные кисы требуют тщательного ухода и ежедневной просушки. Когда температура не превышает 5-6 градусов, вообще трудно долго находиться под открытым небом.

После нескольких дней пути у нас испортилось настроение. Серое небо, блеклая и мокрая тундра, сырой брезент палатки. И хотя малицы спасали от холода, в палатке каждый чувствовал себя почти как на улице. Было зябко и неуютно. А главное — сырость! Негде даже просушить подмокшую меховую одежду.

Свободные от упряжек олени обычно послушно следуют за караваном. Но однажды под вечер они вдруг повернули в сторону. Их едва удалось возвратить. Заволновались и олени, впряженные в нарты. Даже передовые то и дело поворачивали в том же направлении.

Вскоре выяснилось, в чем дело. Когда выехали на возвышенное место, далеко-далеко на краю тундры показались конусы двух чумов. Потому-то олени инстинктивно поворачивали в ту сторону. Ведь животные всю жизнь привыкли держаться вблизи чумов.

К этому времени наши олени сильно утомились. Некоторые падали от усталости. И Сисю предложил устроить день отдыха, а наиболее слабых оленей сменить. Он знал, что в этих чумах живет бригада пастухов. С ними — колхозное стадо, где можно подобрать хороших оленей.

Так и сделали. На следующий день караван стоял на месте. А Сисю и Папули погнали двадцать хапторок к чумам. Подъехать к ним всем караваном мы боялись, так как наши олени могли смешаться с новым стадом. Пробатов и я тоже отправились к чумам.

Вскоре наш маленький аргиш подъехал к двум сероватым конусам. Из их вершин приветливо вился дымок.

Раньше я не понимал всего значения чумов, воспринимая их, как обычную этнографическую особенность края. И только теперь понял, что чум – замечательное изобретение ненцев. Оценить его можно, только померзнув несколько дней в тундре.

Все это я осознал лишь в гостеприимном чуме Окотэтто Такути, к которому мы приехали менять оленей. Здесь было сухо и тепло. Мы просушили одежду, с наслаждением выспались на мягких постельных шкурах и за низеньким столиком, по-восточному поджав ноги, не спеша тянули чай. Было уютно и хорошо, словно дома. Утром как-то даже не хотелось уезжать.

Зимой, когда пришлось каслать через Полярный Урал, наученные опытом, мы арендовали чум у колхоза. И это было очень разумно: в середине буранной зимы мы никогда не мерзли в нем так, как летом в палатке. На севере, когда, передвигаясь, приходится долго жить в тундре, только чум может создать подобие домашнего уюта. Не случайно ханты, манси и коми переняли его у ненцев. На языках ханты и манси он даже называется «ненецким домом». И неправы были те, кто в первые годы советской власти, не разобравшись, говорил о том, что следует отказаться от чума. Без этого переносного жилища пастуха невозможно разводить северных оленей. И ликвидация чумов вызвала бы упадок оленеводства.

У Окотэтто Такути я особенно явственно увидел то, что бросилось мне в глаза еще в чуме Сисю. Жена пастуха без всяких просьб высушила и, где надо, заштопала нам малицы. Она делала это так, будто обязана привести в порядок наше платье. Кроме того, нас кормили, угощали чаем; и все это молча, словно мы старые друзья семьи. Когда наутро мы собирались в путь, желая отблагодарить хозяев, Пробатов протянул женщине деньги. Но она взглянула так удивленно, непонимающе и вместе с тем укоризненно, что Пробатов поспешил спрятать бумажки. Так мы и уехали из этого чума, с его обитателями нам уже никогда не придется встретиться, и хозяева знали это не хуже нас.

В приеме, оказанном путникам, для ненцев не было ничего исключительного. Это долг каждого. Такое радушие стало обычаем, хорошим обычаем безвозмездно и молча помогать человеку в тундре. Также и с едой: все, кто зашел в чум — будь то знакомый или незнакомый,— без всяких приглашений (они здесь не приняты) присоединяются к трапезе. Перед ними всегда поставят миски. Так было в чуме Сисю и во всех других чумах, где пришлось побывать до конца года. И никто не говорит «спасибо». В ненецком языке нет такого слова.

Исключительное радушие ненцев не случайно. Оно выработалось исторически. Коллективная борьба за существование в суровых условиях здешней природы заставила людей стать именно такими. Ведь эти обычаи очень древние.

Несмотря на некоторые трудности жизни на Севере, прекрасны и богаты просторы Заполярья. А в облике тундры, в непередаваемой мягкости ее красок, в нежной легкости северного неба, как в любом уголке земли, есть своя неповторимая прелесть и красота. Но чтобы каждый увидел своеобразное очарование тундровых просторов, нужна рука мастера. В наши дни все больше писателей, художников и поэтов обращаются к неисчерпаемой теме Севера. Однако заполярные земли еще ждут своих Тургеневых и Левитанов.

Летом в тундре преобладает пасмурная погода, часты туманы и холодные мелкие, пробирающие до костей дожди. Но в ясные дни, когда светит нежаркое северное солнце, когда видна бледная голубизна неба, пронизанная перистыми облаками, редкими и легкими, точно серебристые прожилки в мраморе, а вся залитая светом земля переливается своими нежными тонами — в такие дни тундра прекрасна. Кажется, будто всю красоту, какую природа равномерно, в малых дозах дает людям в средней полосе, она сконцентрировала и сразу изливает здесь в огромных, непостижимых размерах.

Как-то выдался один из таких дней. Известно, насколько радостно действует на всех хорошая погода. Я сидел на нарте, смотрел на распахнутое небо, на безбрежные желто-зеленые просторы, с пятачками небольших озер, с плешинами побуревшего мха, с крошечными оазисами ярких цветов. И шуршащие звуки двигающегося каравана казались мне милой и приятной мелодией. А в голове сложились восторженные слова о тундре. Для привала, как всегда, выбрали возвышенное место. Палатку разбили на мощном и плоском тундровом холме. Под невысоким, обрывистым спуском протекала небольшая речка Мурсы-Яха. Ее узкая долина простиралась до следующей тундровой плиты: это было на водоразделе, и местность изобиловала такими возвышенностями. Когда стоишь возле палатки, видна извивающаяся внизу тонкой лентой речка и бесконечные зеленые просторы с маленькими, будто горстью рассыпанными озерками. Некоторые из них можно только угадывать, ибо они теряются в невысокой тундровой траве.

Покончив с хозяйственными делами, я, как обычно, пристроился на свободной нарте и достал из полевой сумки дневник. Прежде чем раскрыть его, фразу, что сложилась в пути, записал на листочке чистой бумаги. Сунув его в тетрадь, я начал заполнять дневник и не заметил, как листок упал на землю. Подхваченный слабым ветерком, он легко покатился по тундре. Так листок бы и пропал. Но немного в стороне, на нескольких нартах, беседуя, сидели наши проводники. Случайно оторвавшись от тетрадки, я увидел, что Папули куда-то бежит. Вот он нагнулся и поймал бумажку.

Медленно шагая к месту, где я сидел, Папули развернул листок; он скользнул по нему глазами и остановился, задумавшись, то и дело перечитывая написанное. Мне стало неловко, а Папули с радостным выражением лица вдруг повернул к ненцам. Подойдя к ним, он стал что-то быстро и долго говорить, показывая листок. Все внимательно, с интересом слушали, иногда Сисю задавал вопросы. Затем он взял у сына листок, повертел его в руках, посмотрев и с той и с другой стороны. Сисю улыбнулся, сказал что-то ненцам и, поднявшись с нарты, направился ко мне. Остальные последовали за ним.

Это была целая процессия. Впереди — старый и седой Сисю, рядом — маленький, подвижной Папули, а за ними шагают Арумо и Нубити. Я машинально встал. Подойдя, Сисю протянул мне руку с бумажкой, а другую положил на плечо и медленно, спокойно что-то сказал.

Еще никогда Папули так тщательно не переводил, стремясь на русском языке передать каждый оттенок родной речи.

— Хорошие слова про тундру пишешь. Молодец! Пиши, пиши... Это нужно!